3つの注目企業に学ぶ!真に顧客起点の情報発信とは?

2018年11月15日 00:00

この記事に書いてあること

「マーケティングは大切と言うけど、何から手をつければいいんだろう?」そんな疑問にダイレクトマーケティングのプロがお応え。世の中の販促マーケティングの実例から重要なポイントを分析し、明日から使える実践的ノウハウとしてわかりやすくご紹介します!

本連載コラムでは、会社規模の大小を問わず実践可能なダイレクトマーケティングの手法やその効果の高め方について、経験豊富なマーケターが身近な事例を元にわかりやすく解説して行きます。

第2回目のテーマは「情報発信」です。執筆を担当するのは三越フランスを皮切りに海外ラグジュアリーブランドでのCRM、ECのマネジャー職を歴任し、現在は海外消費財ブランドのCRMシニアマネジャーを務める安達満氏です。

今回は「情報発信」ということで、以下4つの項目に分けて、具体的な事例も交えながらお話をしたいと思います。

- ・ドリルを売るな。穴を売れ

- ・自社固有の物語に顧客を引き込む

- ・既存顧客に見込客の教育係になってもらう

- ・実践的まとめ:レスポンス広告とブランディング広告

これらは、すべて「その情報発信は顧客にとってどんな意味を持つか」という視点の持ち方の話です。

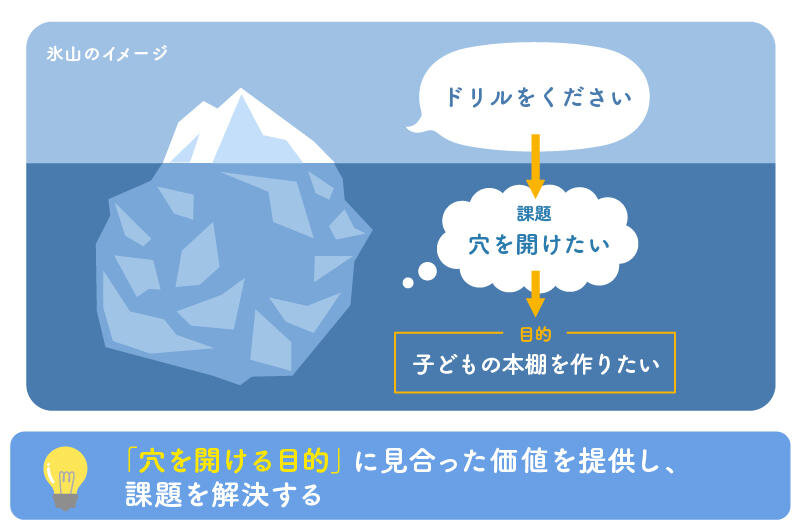

最初の話は、顧客がその商品やサービスを利用する目的にフォーカスして情報発信する重要性について。

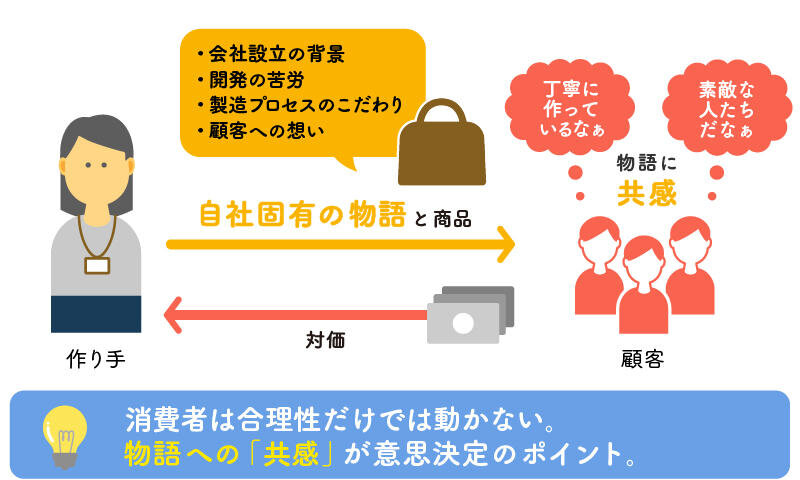

2つ目は顧客の「共感」を生むストーリーが購入の意思決定を強力に後押しする仕組みについてです。

3つ目は、情報発信の向きが顧客同士であるのが特徴です。同じ情報を伝えるにしても先にユーザーになった顧客からの情報の方が、納得度が高まります。

最後に、ここまでの3つの項目を前提に「合理性」と「情緒性」の両心理面をどう組み合わせるか、それがマーケターの役目であることをまとめとしてお話しています。

1.ドリルを売るな。穴を売れ

マーケティングの役目は「価値の創造、伝達、提供」だと言われていますが、なぜ商品やサービスと言わず、「価値」と言っているのでしょうか。この点に関して例え話としてよく使われるのが、この章のタイトルです。

この言葉は、マーケティングの世界で最も有名な格言?のうちの一つで、もともとは、T・レビットという有名なマーケティング学者の著書に出てくる、「昨年、4分の1インチ・ドリルが100万個売れたが、これは人びとが4分の1インチ・ドリルを欲したからでなく、4分の1インチの穴を欲したからである」という話が元になっています。

顧客が欲しいのは製品やサービスそのものではなく、その商品やサービスによって提供される「価値」の方だ、というわけです。そこで、顧客に情報提供する際は、商品のカタログスペック上の競合優位性(重さ、強度、出力、サイズなど)などよりも「いかに顧客の目的が達成されるのか」ということを真っ先に伝えるべきだということになります。

日本には東急ハンズという、このドリルと穴の話にピッタリのお店が有りますが、そのWEBサイトを見てみると、まさにヒントマガジンという「穴に紐づけた提案」のための情報発信ページが有ります。

ここでは、「生活の彩りになる情報」が多数アップされており、商品はその記事に紐付ける形で紹介されています。例えば、10月8日の「『週末エンタメご飯』自宅で贅沢メニューが簡単に!楽しいキッチンアイテム3選」では、○ラクレットフォンデュメーカー、○フードスモーカー、○石焼きプレート、の各商品が紹介されているのですが、まさに顧客は上記3種の商品そのものが欲しいのではなく、「週末エンタメご飯」が欲しいのです。まさにドリルではなく穴です。

https://www.tokyu-hands.co.jp/hintmagazine/

こういったページは、個別商品の販売促進機能と同時に、東急ハンズの「ブランディング」にも貢献しています。何か生活上の困りごとを解決したい、あるいは日常に何か新しい刺激が欲しい、と思ったら、東急ハンズのホームページや店舗に行けば良い、という消費者の連想を強化するからです。

また、この「穴に紐づけた提案」という考え方はBtoBの世界では、「ソリューション営業」という言葉でご存知の方も多いと思います。最近はBtoBでも自社WEBサイトやSNSによる情報発信が重要だと言われています。

それは、動画やアニメーションなどで自社製品やサービスの「課題に対する有効性」をアピールしたり、既存顧客の「課題解決に関する苦労とその解決ストーリー」を公表することが、ソリューション営業の良い援護射撃になるからでしょう。

2.自社固有の物語に顧客を引き込む

「物語」と聞くと、ビジネスにそんなものが必要なのか、という感想を持つ方も多いでしょう。しかし、実は顧客は合理性のみで商品やサービスを購入する意思決定をしているわけでは有りません。ここでは、意思決定の後押しに「物語」がどう作用するか見ていきましょう。

先程、ブランディングの話で「消費者の連想を強化する」という言い方をしました。ラグジュアリーブランドには、その購入者を虜にするような「固有の物語=ブランドストーリー」が必ず有ります。また、通販に代表されるダイレクトマーケティングの世界でも、カタログやWEBの商品詳細ページにはその商品を企画した当事者の「想い」や「背景」が語られています。

顧客が対価を支払う決心をする大きなアクセルの一つはその物語に対する「共感」なのです。

また、この共感はすでにその商品やサービスのユーザーとなっている既存顧客の口から語ってもらうことで、より信頼度が増します。

以下のリンクは、「土屋鞄製造所」という個性的なバッグや小物を製造販売している会社の愛用者インタビューですが、ここで登場する愛用者の方々は、土屋鞄製造所のものづくりの姿勢のどこに惹かれたのか、購入した結果、自分の生活はどう変わったのかといった話題を通じて、土屋鞄製造所の物語への共感を自分の言葉で語っています。

例えば、「娘にも鞄と同じ革の文庫カバーを選んで、贈りました(中略)自然に使ってくれていて、できたらおばあちゃんになるまで使ってほしいですね。娘の成長とともに、革もいい味わいに育ったら嬉しいなあ。いつも使うものだから、もしかしたら私より娘の毎日を知っているものになるかもしれませんね。」

といった話です。

https://www.tsuchiya-kaban.jp/contents/list.php?category_id=412

同社の会社概要を見ると「人の手のあたたかさの中で、うまれて、生きる鞄を」というブランドメッセージが提示されています。上記のインタビューは、まさにそれを顧客の口から語ってもらっているわけです。

こういった「自社固有の物語」に先に共感してユーザーとなった顧客が、ふとこのブランドに興味を持って来訪した見込客を購入に導く流れを用意することは、これからますます重要になっていくでしょう。

3.既存顧客に見込客の教育係になってもらう

冒頭で、顧客同士の情報発信の有効性について触れましたが、かつては、パソコン通信など一部のマニアでだけ存在したバーチャルなコミュニティが、昨今のSNSの普及で子供にまで一気に拡大しました。まだ面識も無いような顧客同士がSNSで繋がり、商品やサービスの評価を共有しています。ここでは、オンライン、オフラインの顧客同士のコミュニティがどう効果的に作用し得るのかを考えてみたいと思います。

よく、優良顧客が紹介する新規顧客は、同じように優良顧客になる可能性が高い、と言われます。また、SNSの世界では「インフルエンサー」と呼ばれる一部の有名人が何かの商品やサービスに共感したことを投稿すると、その売上が爆発的に増える、という現象が起きたりします。

それだけではなく、そのブランドの「コミュニティ」の中で、既存顧客が新規顧客の良い相談相手になるような、顧客相互の情報発信が実現したら、価格や品質で強敵となる競合が現れても、そのコミュニティに属していることの価値を重く見て、容易にブランドスイッチしなくなる事が期待できます。

これは、特に優良顧客の離脱を防ぐための施策としても機能します。自動車やバイクのユーザーコミュニティや、IT企業のユーザーで構成される勉強会などでは、幹事や中核メンバーとして活躍しているのはそのブランドのヘビーユーザーです。そういったレベルのユーザーはブランドの「伝道者」としての役割を誇りを持って果たしています。

例えば、BtoC企業で常に事例として取り上げられているのは、日本の大型バイク市場で国産メーカーとトップの座を争っているハーレーダビッドソンの「HOG(ハーレーオーナーズグループ)」というコミュニティです。

https://www.harley-davidson.com/jp/ja/owners/hog/member-events.html#AqRk9b6BRcOoqxkJ.97

各ディーラーのユーザー単位で主催する小イベントから、年に一度ハーレーオーナーが集結する富士スピードウェイで行われるブルースカイヘブンという大イベントまで全国各地で実施されています。オンラインでも、上記のような専用ホームページが有り、これに各ディーラーや個人のSNSなども加わって、まさにオンラインとオフラインの両方で強固なコミュニティが形成されています。

同じように、BtoB企業でもユーザーコミュニティ作りは重要です。たとえばリコーでもオンデマンドプリンターユーザー限定のプレミアムサイトを設けたり、ユーザー会を定期的に開催するなどの方法でノウハウ共有や共感作りを行っています。

こういった仕組は、企業の規模や業種に関わらず、大いに参考になるのではないでしょうか。

4.実践的まとめ:レスポンス広告とブランディング広告

ここまで、顧客の購入決定促進やブランディング視点での「情報発信」について見てきましたが、広告の世界では、前者をレスポンス広告、後者をブランディング広告と言って区別しています。以下のリンクで、レスポンス広告でのクリエイティブのチェックポイントについてまとめているので、是非ご覧下さい。

端的に言えば、レスポンス広告には、

WEBサイトあるいはチラシなどを見ている顧客が、「今」購買決定をするために顧客の気持ちを後押しする情報が明確に記載されていることが重要だということです。

一方、ブランディング広告においては、

自社がどう世の中を変えたいか、そのイメージをターゲット顧客と共有し、共感に至ることでブランドの認知(=知名度+世界観)を強化するためのキーワード、サウンド、ビジュアルなど五感に訴えるメッセージが重要です。

この、「合理性」と「情緒性」とも言いかえられる情報発信の組合せを活用して、自社の成長に繋げていくのがマーケターの役割と言えるでしょう。

海外消費財ブランドのCRMシニアマネジャー

安達満

海外消費財ブランドのCRMシニアマネジャー

三越フランスを皮切りに海外ラグジュアリーブランドでのCRM、ECのマネジャー職を歴任

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/u00002/