三河屋はAmazonに学べ!~顧客管理の重要性~

2018年10月18日 00:00

この記事に書いてあること

「マーケティングは大切と言うけど、何から手をつければいいんだろう?」そんな疑問にダイレクトマーケティングのプロがお応え。世の中の販促マーケティングの実例から重要なポイントを分析し、明日から使える実践的ノウハウとしてわかりやすくご紹介します!

本連載コラムでは、会社規模の大小を問わず実践可能なダイレクトマーケティングの手法やその効果の高め方について、経験豊富なマーケターが身近な事例を元にわかりやすく解説して行きます。

第1回目のテーマは「顧客管理」です。執筆を担当するのは通販化粧品会社でマーケティングや顧客情報分析システムの構築を担当し、現在は日本ダイレクトマーケティング学会の本部理事(事務局長)を務める、岩井信也氏です。

「ちわー。三河屋ですー。」

「あら!サブちゃん、ちょうど良いところに来てくれたわ。お醤油がなくなりそうなの。それからビールもお願い。」

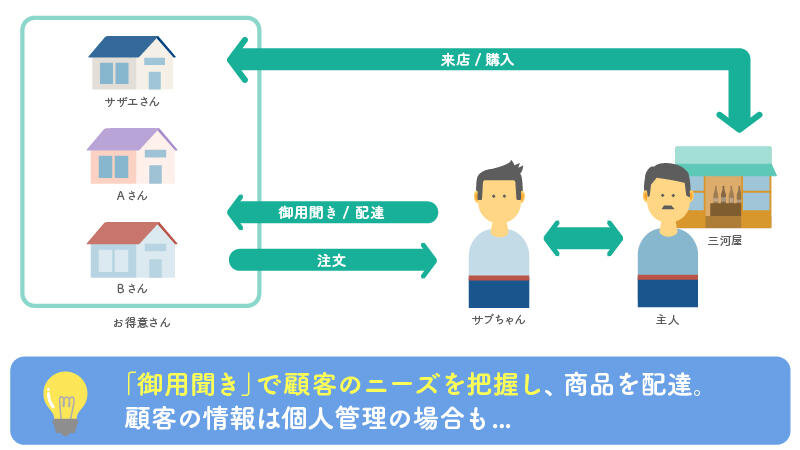

このサザエさんでおなじみの、三河屋のサブちゃんとサザエさんの会話には、ダイレクトマーケティングを考える時のヒントがいくつも含まれています。

三河屋のサブちゃんの御用聞きを、顧客管理に重要な4つの柱で分析してみましょう

ダイレクトマーケティングは、企業が顧客と「直接コミュニケーションをとり、反応を得ること」が大きな特徴です。三河屋のような何か注文がないか顧客を訪問して聞いて回る「御用聞き」は、まさにダイレクトマーケティングの王道と言える活動ですが、そこには以下のように4つの顧客管理上のポイントが有ります。

ポイント1 情報の収集

上記の会話で、三河屋のサブちゃんは「御用聞き」に来ているのですが、この御用聞きをするためには、そもそも御用聞き対象の顧客の名前と住所を把握し、管理している必要が有ります。当たり前のようですが、大事なダイレクトマーケティングの第一歩です。

ポイント2 情報の集約

顧客の情報は、会社共有の財産として一つの顧客台帳に集約して管理する必要が有ります。もし、この顧客台帳がサブちゃん手作りの個人ノートになっていたとしたらどうでしょう。もしサブちゃんが将来、三河屋を辞めてノートごといなくなってしまったら、何人か(あるいはそれ以上の)の顧客を失うことになるかもしれません。

ポイント3 顧客の分析

もし、サザエさんがつい何日か前に醤油やビールを注文したばかりだったら、この会話は成立しませんよね。効率的な御用聞きをするためには、顧客が商品を注文するサイクルを把握しておく必要が有ります。私(筆者)の実家は米屋だったのですが、父は各家庭のお米の注文日を記録するノートを見ながら、「そろそろ◯◯さんは米がなくなる頃だ」と言って、御用聞きに回る家々をピックアップしていました。

ポイント4 顧客の分類

例えば、三河屋さんには、名前と住所が把握できている顧客が全部で100軒あったとします。この中には、たまにビールの注文だけをしてくる家もあれば、サザエさんのような数日おきにビールやビール以外の商品も注文してくれる上得意まであります。これらの顧客の全てに同じような御用聞きの労力をかけるべきでしょうか。当然、違って来ますよね。自分のお店の収益がどのような顧客を中心に支えられているかを明確にすることは非常に重要です。

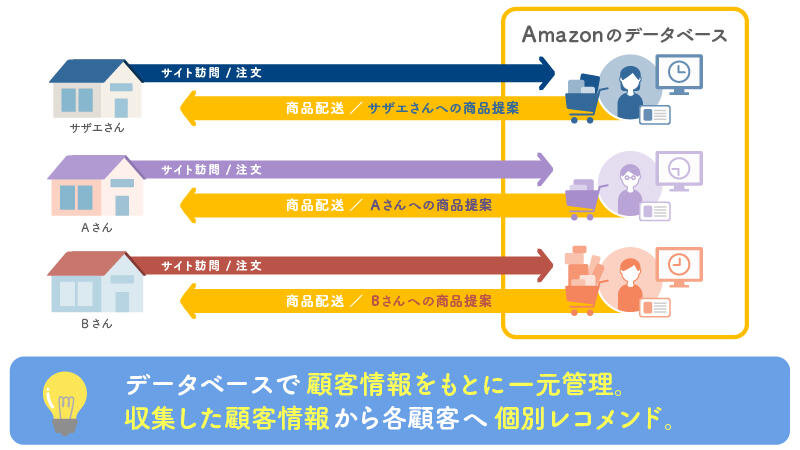

以上の情報の収集、集約、分析、分類という4つの顧客管理上のポイントをきちんとマネジメントできているダイレクトマーケティング企業は、高い競争力を持ちますが、これをデジタルの世界で最も上手に行っているのがAmazonです。

Amazonがデジタルで行っている顧客管理を、同じ4つの観点から三河屋と比較して見てみましょう

先程の三河屋さんの御用聞きの例をAmazonに置き換えてみましょう。

Amazonは今なお増え続ける豊富な商品ラインナップも大きな武器ですが、顧客管理においても他の競合を圧倒する仕組みを持っています。

ポイント1 情報の収集

Amazon(https://www.amazon.co.jp/)は顧客の個人情報(メールアドレス、住所氏名、その他)をアカウント作成時に登録させることで、莫大な顧客数を管理しています。総合通販大手ニッセン(http://www.nissen.biz/direct/)が約3,000万人の会員がいることを考えると、Amazon(ここではAmazonジャパン。以下同様)も数千万単位の顧客数(非公開)であることは確実でしょう。

また、Amazonは「Amazonプライム(有料)」で、

1)配送特典:送料無料や当日/翌日配送、時間帯指定の優遇等

2)デジタル特典:映画、TV番組、音楽、雑誌、書籍の無料配信等

3)ショッピング特典:低価格の日用品を1品単位で組合せて購入可能、Dash Button(後述)等

4)ポイント付与:買い物、ギフト券への現金チャージへのポイント付与

のような特典を付与することで、アカウント登録に対して顧客側へインセンティブ(動機付け)を与えていると言えます。これらは全て、「リアル店舗ではない弱み=商品をすぐに持ち帰れない、送料がかかる」を打ち消し、「リアル店舗ではない強み=いつでも買える、商品、コンテンツを実店舗を圧倒的に上回る品揃えでしかも安価」を大きく打ち出しています。

ポイント2 情報の集約

Amazonでは顧客の情報はデータベース上に集約され、一括管理されます。顧客が意図的に別のアカウントを作成して使い分けない限り、いつ、どのような買い物をしたか全てアカウントに紐づけられて履歴管理されます。また、購入にまで至らなかった商品の閲覧記録も同様に収集されています。

ポイント3 顧客の分析

Amazonを有名にした機能の一つが「レコメンデーション(おすすめ商品の個別表示)」でしょう。顧客の購買、閲覧履歴からその顧客が購入しそうな商品を顧客ごと(アカウントごと)に表示仕分けます。これは「あなたと似ているユーザが買った商品」と「今見ている商品と似た商品」の2種類の推奨に大別されますが、Amazonは、「この商品を購入した人が次に買う商品」という購入の順序にも着目している、と言われます。

確かに筆者が万年筆を購入した際には、次回からインクや万年筆のケースなどが表示され、カメラを購入した際にはメモリーカードが表示されるようになった記憶が有ります。

ポイント4 顧客の分類

三河屋さんにとってのサザエさんに当たるのが、先述したAmazonにおけるAmazonプライム会員です。Amazonプライム会員には様々な特典が提供されますが、ダイレクトマーケティング的に興味深いのはDash Button(ダッシュボタン)です。これを冷蔵庫や洗濯機などに貼り付けてボタンを押すだけで、商品が注文でき、すぐに届きます。

Amazonプライムの各種サービスは突き詰めれば「すべての消費はAmazon経由で行う、という習慣を顧客に定着させるためのもの」と言えますが、優良顧客への徹底したサービスの差別化は、差別化のためのコスト以上のリターンをAmazonにもたらしているように見えます。

このようにAmazonは莫大な金額を投資して情報システムや物流倉庫の整備を行い、数千万人の顧客を管理し、個々のニーズに応えるための商品ラインナップの拡大を続けています。

脱個人商店!三河屋がAmazonに学び「売上100億」を目指すための顧客管理のポイント

このような加速度的に存在感を増すAmazonに、三河屋のような既存ビジネスの担い手達はどう立ち向かえば良いのでしょうか。巨大企業Amazonも創業期にはドアを外して作業台にした、という逸話が有ります。三河屋らしさを失わず、かつAmazonの手法も参考に、「顧客管理」の4つの側面から三河屋の新成長戦略を考えてみます。

ポイント1 情報の収集 「顧客を個客として管理し、管理対象顧客数を増やす」

三河屋が業績を伸ばすには、まず台帳で管理している顧客=「管理顧客」の数を増やす必要が有ります。一度配達に行った顧客の名前と住所は必ず台帳に記入する、お店に買いに来た新規顧客に配達サービスの存在を知らせ、名前や住所、連絡先を教えてもらう機会を増やすなど。

また、もし本当に三河屋が売上100億を目指すとなると、管理顧客の平均年間購入金額が10万円なら、10万人の顧客が必要です。ダイレクトマーケティングにおいて、事業計画を立てる場合、まず平均単価や平均年間購入金額想定から、必要な管理顧客数目標を立てます。三河屋にとって、10万人という人数が当面は非現実的だとしたら、まずは3カ年計画で3,000人、次の3カ年で10,000人、その次の3カ年で・・・というように目標を定め、配達エリアや取り扱い商品/サービスの拡大、三河屋を知らない層への認知を拡大するための新聞チラシ、DMの配布、インターネットの活用など新規顧客獲得の施策を打って行きます。

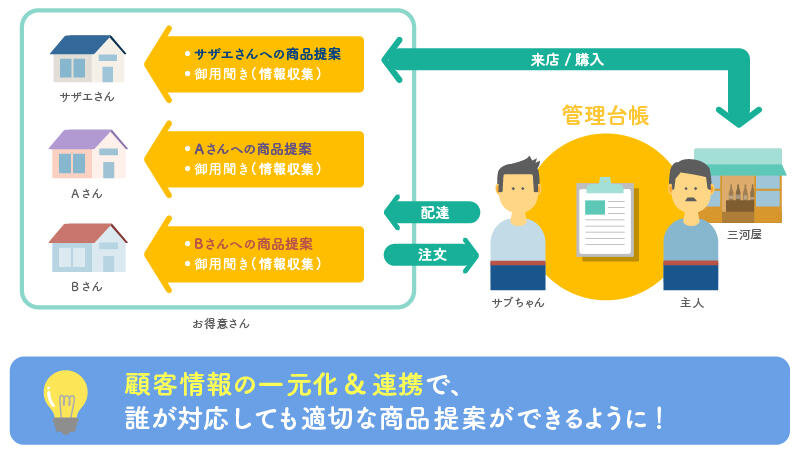

ポイント2 情報の集約「顧客とコミュニケーションした履歴は全て一元管理する」

ある日、サザエさんが店頭で主人に何か注文や相談をしたとします。サブちゃんがそれを把握した上で御用聞きに行くのと、把握せずに行くのとでは、サザエさんの満足度は大きく変わるでしょう。また、先程のように仮にサブちゃんが店を辞めても、台帳にしっかりそれまでのやり取りが記載されていれば、新人の◯◯ちゃんも、すぐにサザエさんと話が通じるようになります。

これは、仮に管理顧客の数が100人でも100万人でも同様に重要なポイントです。事業規模の拡大=管理顧客数の増加、に合わせてどのような顧客管理システムを構築するかは、事業計画の大きな要素のうちの一つと言えます。

ポイント3 顧客の分析 「顧客ごとの事情を理解し、適切な提案を行う」

御用聞きをしていると、商品の注文サイクルの把握から一歩進んで、顧客の家族構成、酒や食事の好み、年齢、健康状態などの情報も集まります。そこから、例えば糖尿気味のお父さんのために、糖質カットのお酒や調味料に変更することを提案すれば、Amazonの一歩先を行けるでしょう。

先程、平均年間購入金額×管理顧客数で事業家計画上の売上目標を立てるお話をしましたが、ポイント1、2が主に管理顧客数の視点だとするとこのポイント3と下記の4は「平均年間購入金額」をいかに増やすか、という視点の話になります。マーケティング用語でいうところの、アップセルとクロスセル(より高価格な商品や、ついで買いなど同時購入商品の提案)に該当しますが、これは顧客の分析無しには効果を発揮しません。

ポイント4 顧客の分類 「利益を中長期的にもたらす顧客を選別し、重点的に対応する」

こういった濃密なコミュニケーションが前提の対応に値する顧客と、そうではない顧客を分類することは、限られた資金や人員しかないお店や企業にとって非常に重要です。この判断は「収益性」を軸に、自分が得意なコミュニケーション方法(三河屋の場合は、店頭と御用聞きでの直接対話のコミュニケーション)と相性が良いなど、顧客の特性を加味して行います。そうして選んだ「優良顧客セグメント」に集中してサービスの追加や割引などの特典を提供することで、取引の維持と拡大を狙うのです。

また、優良顧客による「新規顧客の紹介」や外部に発信する「口コミ」も事業拡大の大きな助けとなります。多くの企業が顧客紹介に関する特典を設けたり、自社サイトに掲示板など顧客が発信できる機能を持たせているのは、「既存の優良顧客が新規の優良顧客候補を獲得、育成する」サイクルを期待しているため、と言えるでしょう。

以上、いかがでしたでしょうか。

なお、これらの事はB to Cのビジネスだけでなく、B to Bのビジネスでも重要です。B to Bでも、顧客の注文を聞いて回るだけの営業を「御用聞き営業」と言いますが、昨今の「組織的営業」、「提案/ソリューション営業」というキーワードは上記ポイントの2や3が反映されたものです。また、自社の営業体制や広報、宣伝などの投資を強化する場合、ポイントの4を意識することで、投資対効果が向上します。

ぜひ、これから自社のダイレクトマーケティング進化を考える際に、上記のポイントのどこを重点的に対処しようとしているのか意識して頂ければ、と思います。

日本ダイレクトマーケティング学会本部理事(事務局長)

岩井信也

(株)ブラックス 取締役

(株)日本能率協会マネジメントセンター パートナーコンサルタント

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/u00001/