ホームページを腕利きの新規開拓営業にしよう!

2019年05月07日 00:00

この記事に書いてあること

BtoB企業のマーケティングには、BtoC企業とは異なる戦略が求められます。本コラムでは抑えるべきポイントやツール、手法など、BtoBマーケティングの基本をわかりやすく解説します。マーケティングを始めたばかりの方も、これを読めばバッチリ!

潜在顧客が自社の存在を知り、製品やサービスの検討を行い、購入をするまでのコミュニケーション=カスタマージャーニーにおいて、ホームページの役割は非常に重要です。

しかしBtoBにおいては、特定の既存顧客からの売上の割合が大きい事が多く、既存顧客向け営業活動と比べ、新規顧客開拓、とりわけホームページを活用した見込客との接点づくりが軽視されがちです。

そこで、今回はBtoB企業が新たなビジネスチャンスを掴むためのホームページ活用戦略について、案件化に結びつきやすい良質な見込客の獲得にフォーカスして、事例を交えて具体的にお伝えします。

Q:「自社情報は営業がいつも顧客企業に伝えているから、ホームページに労力を割く必要はないんじゃない?」

A:「ホームページは新規顧客獲得にこそ重要。もう一人の営業担当だと考えましょう!」

BtoBマーケティングの起点としてのホームページ

企業が成長するためには、既存顧客との取引拡大だけでなく、新規顧客の開拓が不可欠です。しかし、例えば飛び込み営業は非効率なことが多く、その理由は事前に自社の製品やサービスに関心を持っているかどうかのふるい分けをせずに訪問しているからです。

もし、自社製品やサービスに関心を持った企業の方からアプローチして来てくれる方法があれば、効率よくその後の営業活動が行えます。それが、今回取り上げる「新たなビジネスチャンスを掴むためのホームページ」です。

企業の担当者は何かしらの課題=テーマで日々情報収集しており、そのテーマに関連するキーワード検索でヒットする各社のホームページは有力な情報収集源になります。そこで自社の提供する製品やサービスが、そういったテーマにフィットする解決策であることを的確に示せれば、案件化の可能性は非常に高くなり、それはとても有能な新規開拓営業を雇ったのと同じことになります。

しかし、残念ながら多くの企業ホームページは、自社のホームページを「有能な新規開拓営業にする」という目的が曖昧なまま、事業内容紹介レベルにとどまっています。

それでは、どうすれば案件化の可能性が高い良質な見込客を惹き付けることのできるホームページを作れるのでしょうか。筆者はかつてとある企業の人事部に所属していたことがあるのですが、労務管理効率化のためのITソリューションについて情報収集をしたことがあります。昨今の「働き方改革」時代に担当者だったらこうしただろうな、という視点で、以下実際の検索結果画面やリンク先ホームページの事例をご紹介しながらポイントを整理して行きます。

Q:「良質な見込客を、ホームページにどう呼び込む?」

A:「まずは課題が明確なことが多い、検索サイトからの集客を高めましょう!」

ホームページに集客するポイント

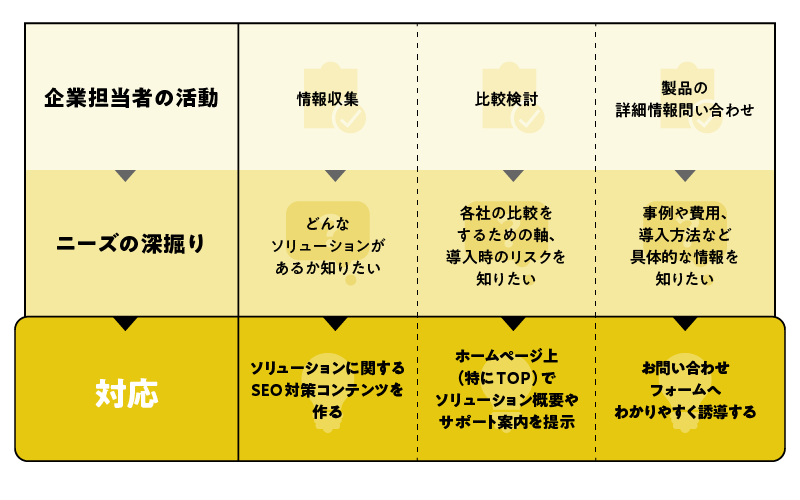

今回のケースに限らず、課題解決に向けて情報収集を命じられた企業の担当者は、概ね下記のように動くのではないでしょうか。

① WEBで情報収集しようと考える

② 欲しいソリューションを象徴するキーワードで検索

③ 表示されたリスト上位のWEBサイトから訪問

④ コンテンツを見て各ソリューションの詳細を把握

こうして、いくつかのWEBサイトを閲覧した上で、『候補社リスト』を作成します。本コラムの1回目、2回目で触れた購買プロセスの第一段階です。

この際、グーグルによる検索は定番中の定番と言えますが、筆者はソリューションについて何か調べたい時、ソリューションの対象領域+特徴、の組み合わせでよく検索をかけます。「BtoBマーケティング」+「新規顧客開拓」といった感じです。皆さんも似たり寄ったりなのではないでしょうか?

今回は「働き方改革」のソリューションを探しており、ITで一元管理したいので、「ワンストップソリューション」という組み合わせで検索を行ったとします。

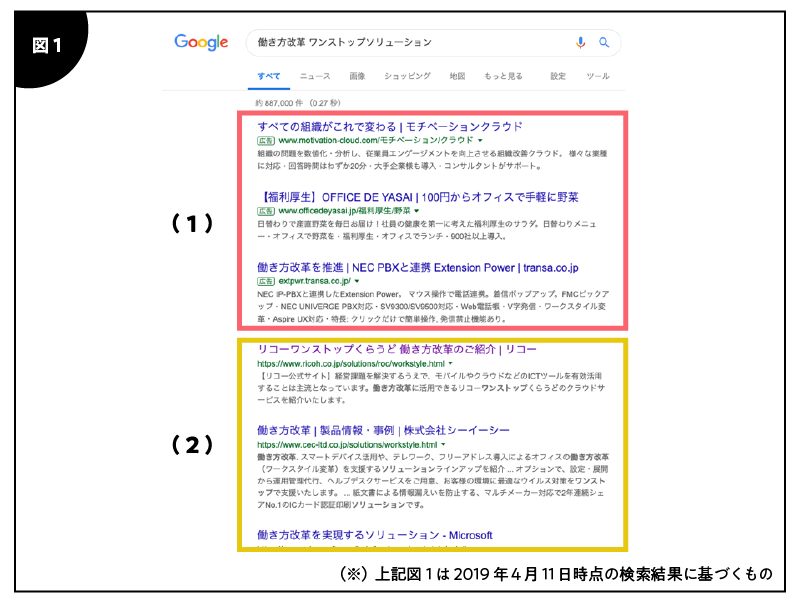

すると下図1のように検索結果がズラッと表示されています。

※Googleは、Google LLC.の商標です

さて、図1の(1)を見ると最上位には3社が掲載されていますが、「広告」と表示されているように、これには掲載するための費用が継続的に発生しています。一方、(2)のエリアは広告以外のコンテンツへのリンクとなっており、検索キーワードに合わせてグーグルが選別したページへのリンクが表示されます。いかにこの画面の上位に自社サイトを表示させ、興味を引く紹介文でホームページに誘導するか、というのが、SEO(検索エンジン最適化)という取り組みです。

広告や検索上位に表示されている企業は目立ちますので、候補先リストに入れるかどうか判断するためにホームページに来訪してもらえる可能性も高くなります。

ここではまず、広告出稿ほど大きな費用がかからず、上位表示されれば高いクリック率が期待できるSEOに絞ってお話したいと思います。

今回の検索キーワードは「働き方改革 ワンストップソリューション」でしたが、SEO対策において、この検索キーワードの選定は「顧客企業の課題=ニーズ」とのリンクを意識しましょう。今回であれば「働き方改革の取組をITで一元管理したい」ニーズが表面化している見込客に有益な情報を自社サイトに掲載していれば、上記の検索画面に表示される可能性が高まるでしょう。

また、表示される見出しも第一印象やその後のホームページ誘導への大きなポイントです。

図1の(2)のエリアで最上位の表示を見ると、

「【リコー公式サイト】経営課題を解決するうえで、モバイルやクラウドなどのICTツールを有効活用することは主流となっています。働き方改革に活用できるリコーワンストップくらうどのクラウドサービスを紹介いたします。」

と、あります。ここで表示されている「経営課題を解決」、「モバイルやクラウドなどのICTツール」、「働き方改革に活用できる」という表現は、過不足なく今回の情報収集の動機に合致した表現で、かつ顧客企業のパートナーとして課題解決に取り組む姿勢が読み取れます。

また、想定する検索キーワードと自社ホームページコンテンツの関連性も重要です。検索上位にあるウェブサイトには、キーワードテーマに関する内容を独自の切り口で深掘りしたコンテンツが多くあります。またコンテンツ量(文字数)は統計的にみて多い方が上位表示に有利とされています。

Q:「サイトに来てくれた後の、問い合わせやセミナーへの誘導はどうすれば良い?」

A:「どんな課題を解決でき、その秘密は何か、より興味が湧くコンテンツづくりをしましょう!」

集客後の良質な見込客化のポイント

引き続き、働き方改革ソリューション選定の事例で集客後の良質な見込顧客化について見ていきましょう。先程検索結果画面で上位表示され、選定候補リストに入れた企業については、担当者の立場としては更に「評価」の段階に進むための基礎情報が必要になります。

今回の例で言えば、人事部の働き方改革担当の視点からは「生産性向上のための提案」「在宅ワークのための提案」「残業削減など労務管理のための提案」「業務や労務管理にクラウドを利用することによるリスク(セキュリティなど)への対応」などを知りたくなります。それでは先ほど取り上げたリコーのホームページに実際に行ってみましょう。

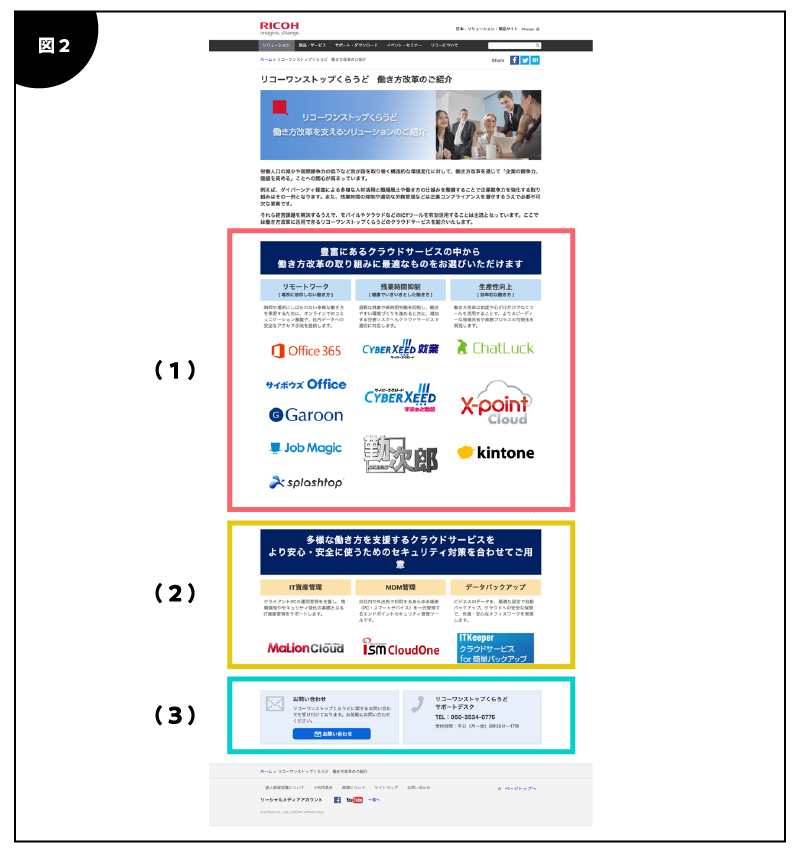

図は当該企業のホームページのトップ画面をキャプチャーしたものです。

まず、(1)のエリアで「リモートワーク」「残業時間抑制」「生産性向上」と課題別に各クラウドサービス名リンクが掲載されています。筆者ならここで、各社の比較表を社内資料として作成する際の視点として、この3つを早速使わせてもらいます。

また、各クラウドサービスのリンク先を参照することで、「働き方改革実現のための取り組みで自分が視野に入れていなかったこと」も知ることができそうです。これは意思決定で巻きこまなければならない社内のキーパーソンが当初の想定以外にもいることに気づかせてくれたり、社内プレゼン資料を作る際に必須となる「導入目的」の明確化に繋がります。

次に(2)のエリアですが、「IT資産管理」「MDM管理」「データバックアップ」と3つの課題に分かれています。これも筆者ならセキュリティ対策を各社評価する際の視点としてこの視点をベースにするでしょう。

ここまでの表示コンテンツの整理の仕方は、トップページのみで「担当者が各社の比較資料を作成する際の視点」をシンプルに表現しています。

この時点で担当者がしたいのは、「ワンストップソリューションの全体像の把握」と「比較資料作成の際の視点を定めること」だとすると、上記ページの作りは検索をした新規顧客向けのランディングページとしての機能を果たせています。

最後に、(3)のエリアには問合せとサポートデスクの表示があります。情報収集中の企業担当者は「概要は理解したので、詳しい資料をもらうか、営業から説明を受けよう」と考えますので、分かりやすい位置と表示で次のアクションへと誘導することも重要です。

(いわゆるCTA=Call To Action)

この、問合せまで誘導し、メールアドレスや電話番号などの「コンタクト情報を取得」して初めて「見込顧客化」します。意外なことに、検索結果からのリンク先画面で問合せ方法や問合せ先が明記されていない企業が多いのは、今回の働き方改革ソリューションの検索でもそうでした。どんなに訪問者にとって有益な情報を提供していても、コンタクトできなければその訪問者はいないのと一緒です。

まとめ

BtoBマーケターとして、既存顧客対応ですでに大きな労力を使っている営業部隊との連携を考えると、より案件化に結びつきやすい良質な見込客の獲得は、腕の見せ所と言えます。

そのためには、まずホームページを活用した集客の仕組みづくりと、集客した見込客に案件化に向けた次のアクション(問い合わせ、セミナー参加など)を促すコンテンツの工夫が必要です。

またSEO、LP、CTA、などのマーケティング用語も、この2つの視点「集客&良質な見込顧客化」からその意味を考えるとより理解が深まり、具体的な打ち手もイメージしやすくなるのではないでしょうか。

第5回、第6回では、導入事例など自社の強みをより訴求するコンテンツや、お問い合わせフォームの作り方のポイント、料金プランの見せ方などより細かいホームページ内コンテンツについて解説して行きたいと思います。

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/l00004/