価値ある商品を誰に届ける?ペルソナを明確にしよう!

2018年11月29日 00:00

この記事に書いてあること

マーケティングって、結局どんなことなんだろう。専門的な知識や理論でありながらも、実は私たちの身近にあって、仕事やプライベートを魅力的に改善してくれるものなんです。今日から使えるマーケティングの知識や使い方を、がんばり屋の女の子、神山さんと一緒に学んでいきましょう!

前回、「快眠ぬいぐるみ」としての先行優位性を活かし、的確なターゲットに素早く商品を届けることが重要、と渡辺部長から指導された神山さん。まずはターゲットを決めるプロセスについて説明を受けます。環境分析、戦略立案、施策立案と続くマーケティングの中間地点。果たして神山さんは、価値を届けるべきお客さまを明確にすることができるでしょうか?

主要キャラクター紹介

神山さとみ

24歳、独身(彼氏ナシ)。サンライズカンパニー第三事業本部商品企画室所属。美大のデザイン科を卒業後、新卒で入社。家電事業の営業アシスタントを1年経験した後、かねてからの希望だった商品企画室に異動。キャラクターグッズ「だいふくにゃんこ」を開発する。

渡辺部長

46歳。妻と2人の子供がいる。サンライズカンパニー営業・戦略グループマーケティング部部長。長らく大手商社に勤め、MBAも取得済み。サンライズカンパニーの社長に請われ、半年前より転職して現職に就いた。

だいふくにゃんこ

神山さんが企画したぬいぐるみ。素材はビーズで、ぷにゅっとした触感が魅力。その何も考えてなさそうな表情が女子社員のハートをとらえ、社内限定で人気上昇中。

施策へと続く戦略を立てろ!「セグメンテーション」「ターゲティング」

部長:

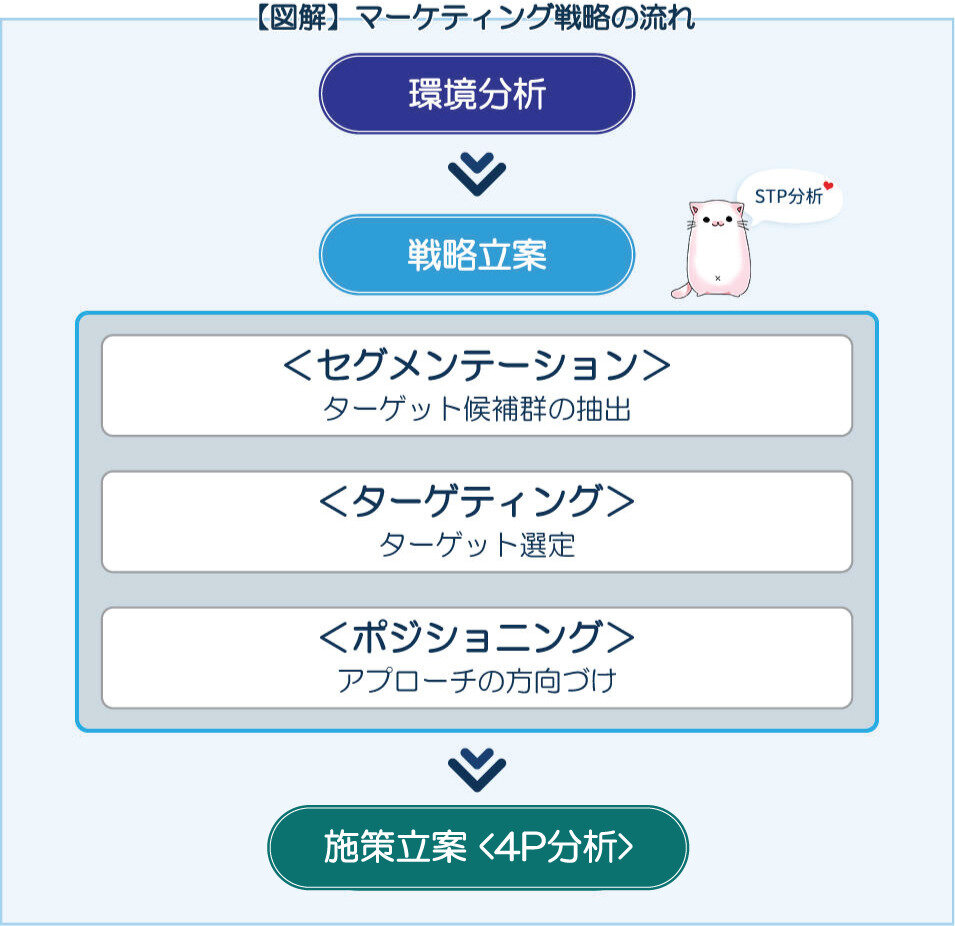

マーケティングのステップが、環境分析、戦略立案、施策立案と続いていくことは話したよね? 今から進めていく「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」という分析は、販売施策を立案する手前の重要なステップだ。その核となるのが「ターゲティング」。私たちの価値ある商品を届ける「お客さま」を決めるんだ。

神山:

はい! 今までは漠然と、だいふくにゃんこのお客さまを「アラサー女子」と思っていましたが、それだけじゃ不十分なんですよね?

部長:

そうだね。世界中にアラサー女子は何人いる? そのすべてが私たちのお客さまとは限らないからね。

神山:

確かに…

部長:

これから行う販売や広告の予算にも深く関わってくるから、もっともっと私たちが提供する商品、価値を必要とするお客さまを絞り込まねばならない。これはSTP分析とも言われていて、以下のような順番で絞り込んでいく。

<STP分析のポイント>

セグメンテーション

どのようなニーズを持つ顧客がいるのか、大まかに括って集合体を認識する。重要なのは、どのような共通項で括るか。顧客のニーズに注目するのがポイント。

ターゲティング

当社にとって「魅力的な顧客」とはどのような顧客か? セグメントの集合体から具体的にターゲティングしていく。ターゲットは「5R」の視点で評価し、より詳細な顧客像「ペルソナ」を作っていく。

ポジショニング

ターゲットのKBF(Key Buying Factor)を意識して、自社の製品が一番魅力的に見えるアピールの方法を見つける。

部長:

この分析を活用して成功したのが、パナソニックのレッツノートだ。STP分析でターゲットの絞り込みを徹底的におこない、顧客のニーズをつかんだんだ。そして、そのターゲットが望むであろう機能を盛り込んだPCを開発。結果レッツノートは、モバイルPCとして10年以上トップシェアを獲得している。STP分析とレッツノートの事例の詳細はここを見てごらん。

神山:

うわー、それほど「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」を決めるプロセスは大事ってコトなんですね。なんだか緊張してきました。

部長:

はは、今までの分析結果を冷静にまとめていけば大丈夫だよ。まずは情報を整理して、「セグメンテーション」と「ターゲティング」を進めよう。SWOTの分析やアンケートの情報から、どのようなニーズを持ったお客さまがいると想定できる?

神山:

社内アンケートで「だいふくにゃんこを購入した目的」を訊いている項目があるのですが、60%の人が「会社での昼寝に使う」、35%の人たちが「家でテレビを観ながら抱きつく」、残り5%が「就寝時に抱き枕として使う」と回答しました。

部長:

そうだったね。それぞれをニーズで括ってみると、どうなる?

神山 :

えーっと、それぞれ「会社で気持ちよく昼寝したい」「日々のストレスを帰宅後、リラックスしながら癒したい」「就寝時に気持ちよく眠りたい」でしょうか?

部長:

そんなところかな。これがSTP分析の第一段階、セグメンテーションだ。この中で我々が注目すべきグループは?

神山:

やはり一番回答数が多かった「会社で気持ちよく昼寝したい」グループでしょうか? SWOT分析の「機会(Opportunity)」にあった、「昼寝は国も推奨」と「IT企業で昼寝は普及」という事実からもニーズが見える気がします。

部長:

ふむ。そのグループをもう少し深掘りしてごらん。なぜ「会社で気持ちよく昼寝したい」のだろう? きっと昼寝してスッキリしたい理由があるはずだよね?

神山:

うーん…難しいですが自分を例にして考えると、午前の疲れを午後に残したくない・昼寝して気持ちを切り替えたい・仕事のストレスを解消したい・午後の作業効率を上げたいあたりでしょうか?

部長:

いいじゃないか。その深掘りしたグループをアンケートの結果も考慮に入れて、ターゲットをヒトコトで言い表すと?

神山:

(えぇ!難しい!)「昼寝でスキッとリフレッシュして、午後もバリバリ仕事したいと考えているアラサー女子」ではどうでしょう!

部長:

いいね! ではそのターゲットを「5R」で評価してみよう。

神山:

ゴアールって、初めて聞きました…なんですかそれー(泣)

部長:

む? 言ってなかったか? 設定したターゲットをニーズだけで判断するのではなく、ビジネスとして見た場合に適切であるかどうかを評価するんだ。以下のような5つの「R」で見ていく。ではこれは私が評価してみよう。

渡辺部長評価の5R

Realistic Scale

そのターゲットの市場規模は十分か? 利益は確保できるか?

Rate of Growth

成長性はあるか? すぐ枯渇してしまわないか?

女性の社会進出は拡大していて、それに伴ってストレスを抱える人も増えている。市場規模は大きいだろうし、成長性もあると思う。

Rank & Ripple Effect

優先度は高いか? 波及効果はあるか?

国も昼寝を推奨しているし、これからメディアも注目する。

波及効果が期待できそうだから、優先度は高い。

Reach

ターゲットに商品やサービス、メッセージは届くか?

私はだいふくにゃんこを、働くアラサー女子すべてに必要な商品だと考えている。SNSによる拡散キャンペーンを行うことで、多くのターゲットに情報を届けられる。

Rival

競合が多いターゲットではないか? 当社の商品は選ばれるか?

今はまだ競合が少ないけれど、他の企業もすぐに同じターゲットにアプローチを始めるだろう。スピードの勝負だ。

神山:

なるほど! 確かにニーズがあっても、ビジネスにならなければお届けし続けることができなくなってしまいますね。そのためにはビジネス面から見たターゲティングも必要、ということですね。

ターゲットを「理想のお客さま像」まで絞り込もう! ペルソナを設定!

神山:

ニーズとビジネス面から見て、ターゲティングは正しい方向に向かっているのでしょうか?

部長:

そう思うよ。分析を着実に行ってきた成果だね。

神山:

次はどうすればいいんでしょう?

部長:

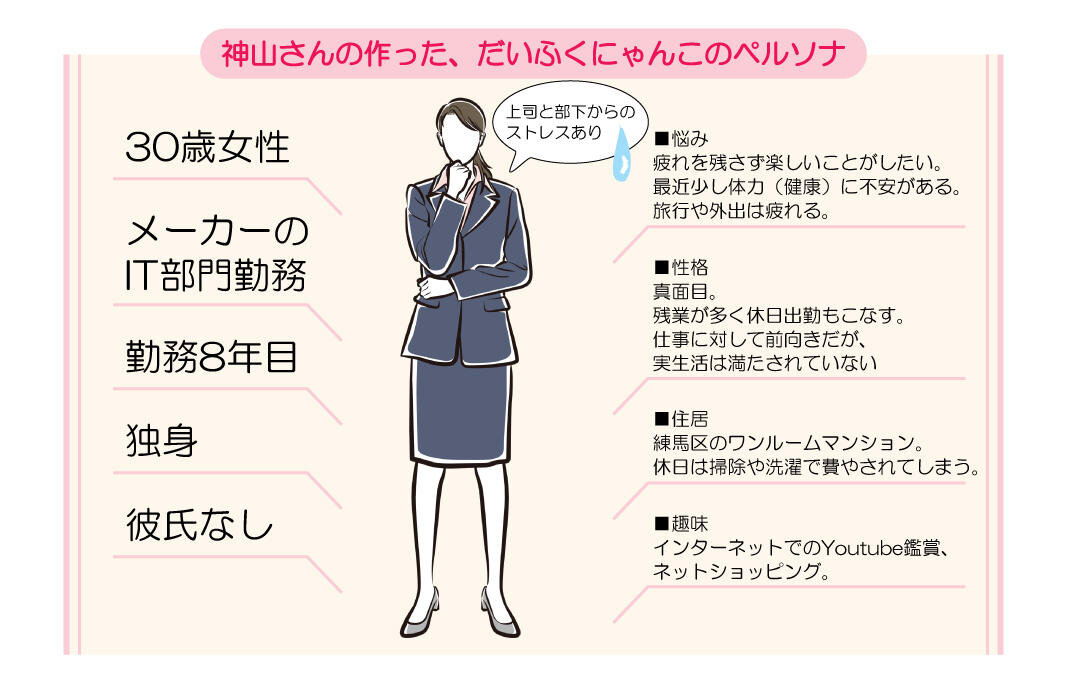

あとはもっと「理想のお客さま像」を絞り込んでいくことが大事だ。施策の段階では、販売や広告に関わって多くの予算と人が動くことになる。より詳細な「理想のお客さま像」を決めておくことによって、これらの無駄を省くことにもつながるからね。この「理想のお客さま像」をペルソナと呼ぶんだ。

神山:

ペルソナはどの程度詳細に決めておくのですか? 勝手に決めるわけにもいきませんよね?

部長:

年齢、性別、職業、趣味、家族構成とか。アンケートを思い出してごらん。それとだいふくにゃんこを愛用している神山さんの先輩がいたら、それこそが理想のお客さまじゃないかい?

神山:

なるほど! ではプログラム開発部のA子先輩ではどうでしょう? にゃんこのヘビーユーザーです。ストレスも多そうだし。

部長:

うーん……その人は知らないけれど、まぁ作ってごらん。なるべく詳細にね。

神山:

これでどうでしょう!

部長:

典型的なアラサー&ビジネスウーマンってところかな? いいペルソナだよ。イメージもしやすい。

神山:

いつもランチを一緒にしてるんです。機関銃みたいに上司と部下のグチを言ったあと、だいふくにゃんこを抱いて死んだように昼寝しています。

部長:

(汗)な、なかなかのキャラクターだね。一昔前の華やかなOLのイメージはまったくない。しかし私たちのターゲットは明確になってきた。次はこのペルソナにどうやったらだいふくにゃんこの魅力を伝えられるか、それを考えていこう。

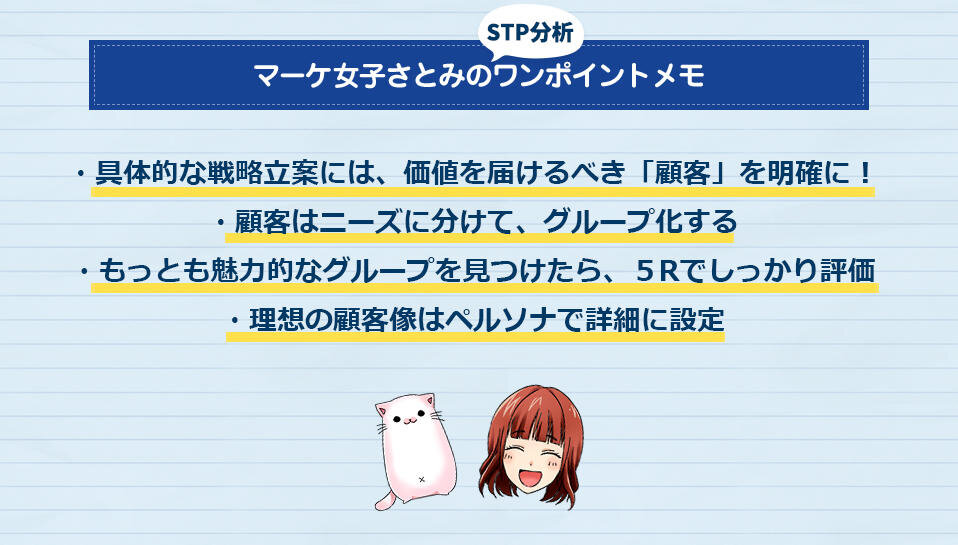

まとめ

神山さんはアンケートと渡辺部長の指導で、理想のお客さま像、ペルソナを決めることができたようです。次はどうやってペルソナに魅力的に商品を見せるか、商品の立ち位置を明確にする「ポジショニング」に進みます。第8回もお楽しみに!

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/b00007/