【レポート】購買プロセスにいろんな心理が働いてる。行動心理と事例②

2017年09月19日 00:00

この記事に書いてあること

セミナーレポート

第2回は 前回 に続き、購買段階のプロセスから、「注意・興味」~「連想・欲望」と「比較・確信」フェーズに活用できるランニングページ事例をお届けします。セミナーでは、コラムでも好評だった「 返報性の原理 」や「 一貫性の原理 」など、思わず財布の紐を緩めてしまう心理テクニックを具体的にご紹介しました。

講師のインターコネクト社 神部雅之氏

財布の紐が思わずゆるむ! 行動心理と活用例18選

行動心理は、数え方によっては100以上もあると言われています。しかし、購買段階と結び付けた説明はあまりされていません。これでは、行動心理を効果的に使うことは難しい。そこで、今回は実際に広告表現で使われている行動心理を18個ピックアップし、購買段階と結び付けてご紹介していきます。

その5:返報性の原理(有効段階:注意・興味)

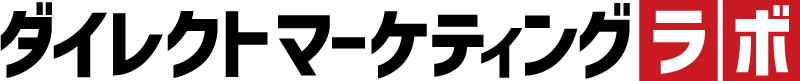

私たちは、人から何かをもらったり何かをしてもらったりすると、お返しをしなければと思ってしまいます。たとえば 「ありがとう」と言われたら「どういたしまして」と言いますし、お酒を試飲させてもらうと買わなくてはいけないかな?と思ったりもします。これを 返報性の原理 と言います。この行動心理は、広告でもよく用いられています。これは、しじみサプリの例です。

Bでは「無料プレゼント」と打ち出しています。しかも、「差し上げる」ではなく、それを「受け取る」。「申し込む」ではないのです。このように、受け取ったお客さんが徹底的に“もらった感”を感じるようなアプローチになっていて、「サンプルを手に入れた」という感覚より「プレゼントを受け取った」感覚が強く残るように広告が設計されています。こうすることで、お返しをしなければという気持ちが湧き上がり、購入につながりやすくなるのです。

その6:単純接触効果(有効段階:注意・興味)

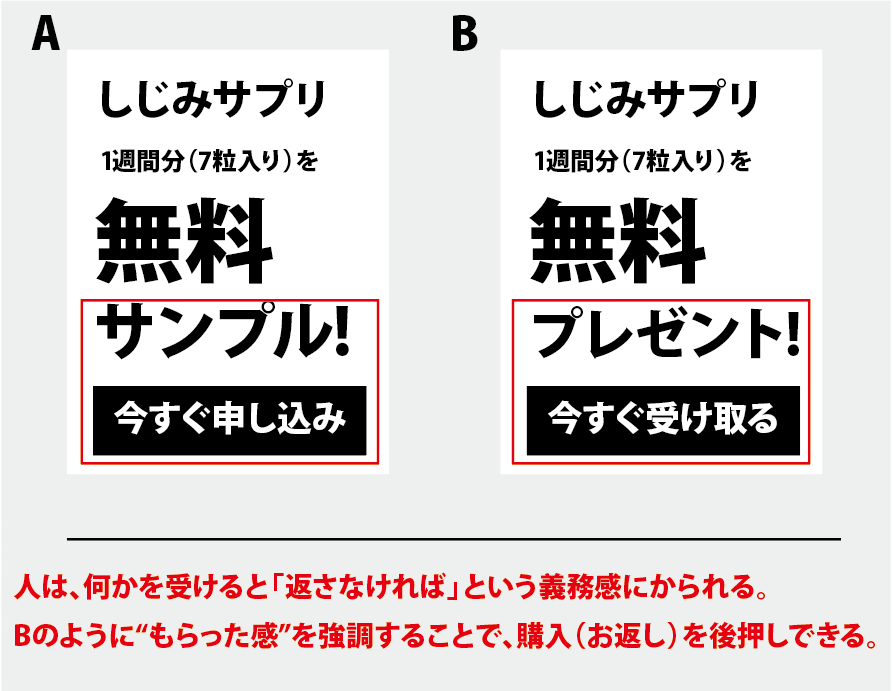

次にご紹介するのは、広告の歴史が始まって以来ずっと使われ続けている行動心理です。皆さんにも、こんな経験はありませんか?

変なコマーシャルだなぁと思っていたが、毎日のように見せられるうちに、いつのまにかその商品や会社名を覚えてしまい、商品を買ってしまった。このように、接触を重ねるうちに商品への好意が膨らんでいくことを単純接触効果と言います。

これをランディングページで応用する場合、ページの中で何回も商品と接触させればいいのです。たとえば、スタイリッシュなボトルが特徴のサプリがあったとします。その場合、一つのページの中で何度もボトルを登場させる。こうすることで、商品への好意を膨らませることができるのです。目につくところに置くなら見た目にこだわりたいという人たちは確実にいます。上手に接触を繰り返せば、ページを見終わる頃には、おそらく倍くらいの好意を抱かせることができるのではないでしょうか。

その7:一貫性の原理(有効段階:連想・欲望)

一貫性の原理 とは、人は無意識のうちに「自分の発言や行動、態度、信念を一貫したものにしたい」と思ってしまう心理です。

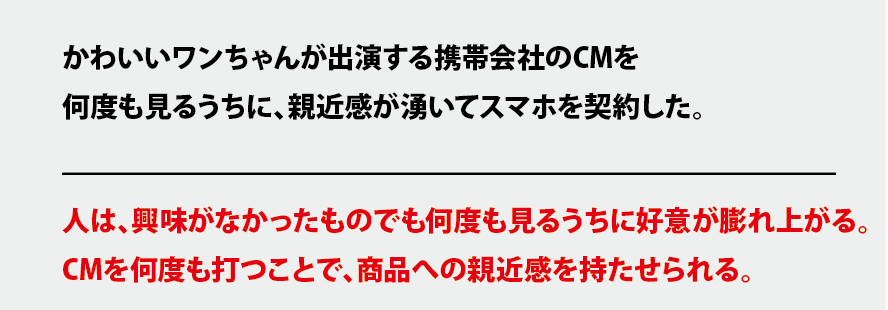

何かにつけて、ブレていると言われたくない。大抵の人はそう思います。これをランディングページに応用したものをご紹介します。

これは女性用に作られたランディングページですが「年齢を重ねるとしんどいことも多い/それでも凛とした女性っていいですね!」という呼びかけがあり、その後に「朝早くてもビシッと1日中明るい女性は素敵ですよね」「夜の付き合いも翌日に持ち越さず、頑張っている姿は素敵」「ハリのある女性は、いくつになってもいいね」と、何度も同意を求める構造になっています。このように、イエス、イエスと同意を重ねていくと、そのイエスから外れた行動をなんとなく、しづらくなる。これこそが 一貫性の原理 。こうすることによって、この商品に対して好意以上のものを持つようになり、商品を買わないとか、他の商品を探しに行くといった行動を抑制できるのです。

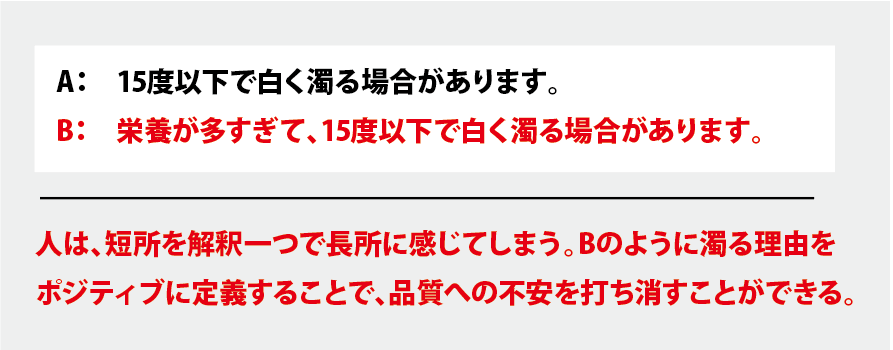

その8:リフレーミング効果(有効段階:連想・欲望)

視点を変えると長所が短所になるリフレーミング効果 。同じ状況にあっても、考え方を変えてみると違う解釈ができるというのは、よくあることですよね。たとえば、水が半分入ったコップ。もう半分しかないと思うか、まだ半分もあると思うか。どっちに焦点を当てるかで価値が変わって見える。これがリフレーミング効果です。

この効果は、短所と長所のギャップが大きければ大きいほど有効で、注目を集める力も強くなります。価値観がひっくり返って、とても良いものに見える。それができれば、商品に対する満足度・注目度が非常に上がるのです。ある女性用シャンプーで、お手本のような例があるのでご紹介します。

この商品のウリは、100%の濃縮栄養。普通の洗浄成分ではなくて、含まれている成分はすべて栄養だというコンセプト。ちょっとリッチなシャンプーです。商品を販売しているランディングページには、こんなコピーがありました。「栄養が多すぎて、15度以下で白く濁る場合があります。」まるで注意書きのようですが、作り手はそのつもりで書いてはいないでしょう。本来、このシャンプーは透明ですが、15度くらいで白く濁ってしまう。その状態を見たお客さんは、あまりいい商品とは思えなくなってしまう。でも、この商品は短所を逆手にとって、濁るということは素晴らしいこと、つまり中身がリッチであることの証明だと言っているのです。そうすることで、このシャンプーの価値がグッと上がる。そういう計算のもとで作られているはずです。

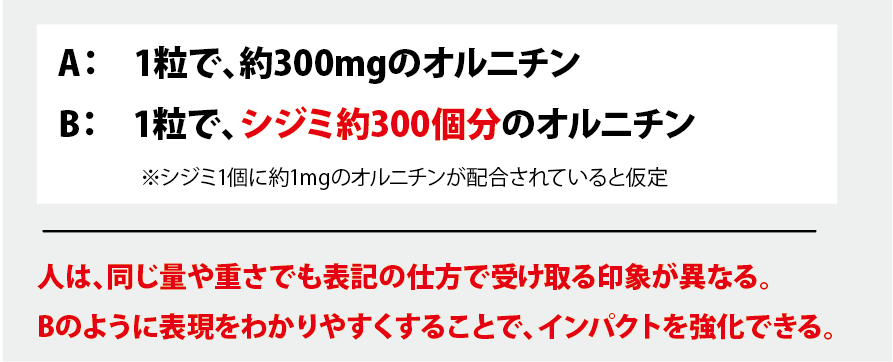

その9:シャルパンティエ効果(有効段階:連想・欲望)

次に、商品の期待や値頃感を演出できるシャルパンティエ効果をご紹介します。「鉄1kg」と「羽1kg」、重いのはどちらでしょう?よく使われる例ですが、同じ重さにもかかわらず、一瞬鉄の方が重いと、つい考えてしまう。そういう染み込んだイメージを利用する。これがシャルパンティエ効果です。

シジミを原料にしたサプリのランディングページにこんなコピーがありました。

「1粒で、シジミ約300個分のオルニチン」。同じ300mgを「シジミ約300個分」と言い替える。こうすることにより、オルニチンが何mg入っていると表現するよりも、はるかにわかりやすく、ありがたみを伝えることができます。

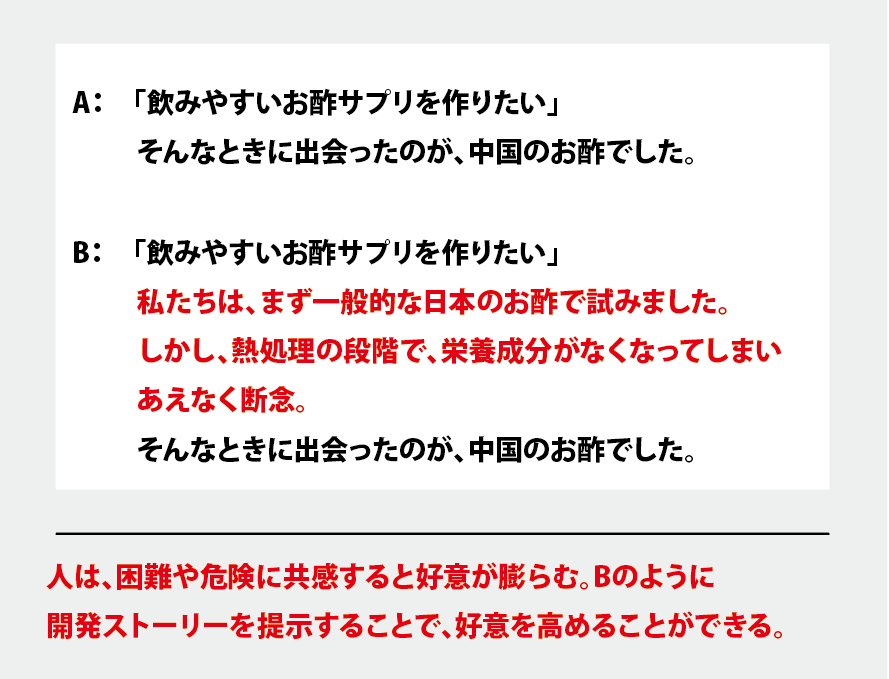

その10:吊り橋効果(有効段階:連想・欲望)

次は吊り橋効果。ご存知の方も多いかと思いますが、ゆらゆらと揺れる吊り橋を男女が一緒に歩いて渡ると、揺れによるドキドキを恋愛のドキドキと錯覚して、相手に好意を抱いてしまうというもの。この行動心理は、恋愛だけでなく商品を売る広告にも応用できます。商品やブランドに恋をしてもらえるように作れるというわけです。広告でよく吊り橋効果の一つにあげられるのが、開発思想やストーリー。これはお酢を使ったサプリのランディングページですが、開発のストーリーが一種の吊り橋効果になっています。

ここでは、作るのがいかに難しいかということが書かれています。このように、山あり谷ありの開発ストーリーを提示することによって、お客さんは商品やブランドに共感し、好きになってしまう。これが広告における吊り橋効果の一例です。

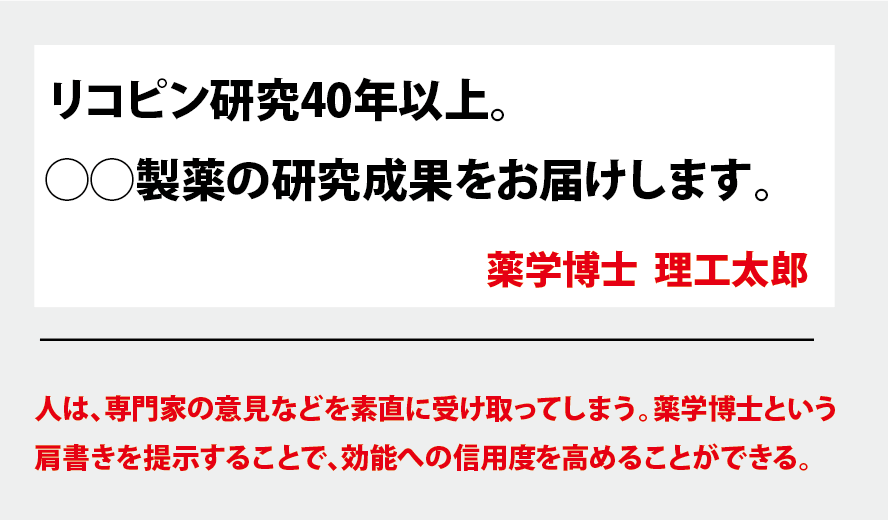

その11:権威への服従原理(有効段階:比較・確信)

専門家の意見は素直に受け取ってしまう。これを権威への服従原理と言います。

これはリコピンの効能についての事例ですけれども、この後に開発担当者の声が出てきます。注目してほしいのは、「40年以上の研究成果をお届けします」の下にある肩書き。普通の社員ではなく、薬学博士が言っているのです。これによって、この言葉の重みが全く変わってきます。おそらく「普通の社員」の言葉よりも数十倍信用される。このように、学者、弁護士、医者、一流シェフ、そういう人たちの言葉に私たちはコロッとやられてしまう。

よくある手法ですが、権威が高ければ高いほど、一般的には効果があると言われています。

いかがでしたか。

次回10月04日配信予定の第3回では、購買段階の「決断」にアプローチする心理テクニックをお届けします。

どうぞお楽しみに。

セミナー動画

財布の紐を思わず緩める心理とは?欲しいの心理学特別編Vol.2

株式会社インターコネクト クリエイティブディレクター

神部 雅之 氏

講演日:2017年07月12日

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/r00011/