【レポート】買う気スイッチをパチンとONにするには。行動心理と事例①

2017年09月05日 00:00

この記事に書いてあること

セミナーレポート

心理テクニックを使ったランディングページの活用事例を3回にわたりお届けします。 第1回目は、7つの購買段階から、人が初めて商品に接触したときの注意・興味喚起に効果的なアプローチ方法をお話しします。

講師のインターコネクト社 神部雅之氏

「買いたい!」を掻き立てる! 秘訣は“行動心理”です。

本日は、『お客さまの「買う気スイッチ」をパチン!とONにするには?』というテーマでお話しいたします。弊社では、20年以上ダイレクトマーケティングを使ってさまざまな企業さまの販促をサポートしてまいりました。そして、その経験から言えるのは、人の心理をきちんと理解していないと期待する行動は起こせないということ。

そこで重要なのが、お客さまの反応を引き出すのに非常に大きな力を及ぼす“行動心理”。今回は、人にはどのような心理があり、それがどのように利用されているのかをご紹介していきます。

ちなみに、心理学に基づくアプローチは、今から50~60年近く前、ダイレクトマーケティングが始まった頃から行われており、その効果は今なお絶大。人の反応というのは、人類が誕生しておよそ20万年の間に少しずつ頭の中に刷り込まれてきたDNAゆえのものですから、そうそう変わりません。おそらく100年経っても変わらない。だとすれば、私たちがモノを売るときに、これを利用しない手はないですよね。

消費をはじめ人の思考や行動の95%が無意識下で行われています。

ハーバード大学の教授で脳科学、心理学、マーケティングの3つの分野に精通しているジェラルド・ザルトマン氏によると「人間の思考や行動の95%は無意識下で行われている」のだそうです。

買い物をはじめ、人は決断を求められたとき、本能的に反応してしまったり、生まれてから身に付けてきた習慣であったり、親から授かった知恵や自分の経験、それらが頭の中を駆け巡って短時間で答えを出している。そこには自我の関わりは全く無く、ほとんど無意識に決断がなされている。その結果を自分が考えたことだと錯覚している。

これがザルトマン氏の基本的な考え方です。そして、ほとんどの行動が無意識の反応の結果なのだとすれば、販促活動にも当然反映するべきであるとも彼は主張しています。では、無意識の反応を効果的に引き出すにはどうすればいいのでしょうか? ここからは、その方法をご紹介していきます。

無意識の反応を引き出すポイントは、購買段階と行動心理。

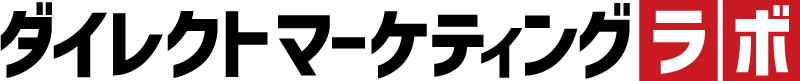

無意識の反応を効果的に引き出すには、購買段階と行動心理を結び付けて考えることが重要です。そこで、まず7つの購買段階をご紹介します。7つの購買段階は、ダイレクトマーケティングの世界では一般的な考え方です。

下の図のように、人は初めて商品に接触するとき、注意・興味を引かれ、自分の生活にどんな良いことがあるのかを連想します。そして、考えたあげく欲望が生まれ、インターネットで比較するという行動に移ります。さらに、その後にやっぱり、この商品がいいと確信に至ったり、最終的にこれを買うという決断をしていきます。

では、この7つの購買段階で効果的にアプローチするにはどうすればいいのでしょうか?それを実現するのが、行動心理です。

人は7つのプロセスを経て商品を購入すると言われています。 この段階に合わせて、行動心理学を活用すると効果的です。

財布の紐が思わずゆるむ! 行動心理と活用例18選

行動心理は、数え方によっては100以上もあると言われています。しかし、購買段階と結び付けた説明はあまりされていません。これでは、行動心理を効果的に使うことは難しい。そこで、今回は実際に広告表現で使われている行動心理を18個ピックアップし、購買段階と結び付けてご紹介していきます。

その1:カクテルパーティ効果(有効段階:注意・興味)

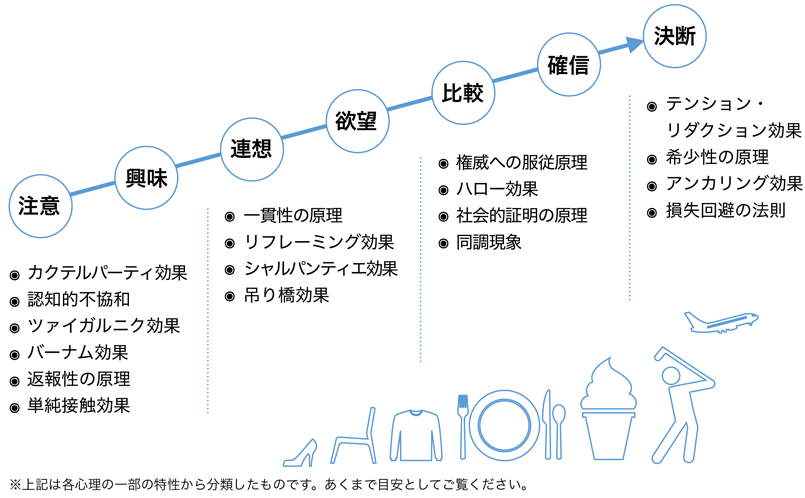

一つ目は、雑音の中から必要な情報を選び出す カクテルパーティ効果 。これは、7段階で言うと注意や興味の段階です。青汁のランディングページの例をご紹介します。この事例では、「ダイエットなんて無理というアナタのための青汁」というコピーにカクテルパーティ効果 が含まれています。この一言で、対象であるあなたへ呼びかけているわけです。

なぜ、こういう手法が有効なのか?スマートフォンが普及し、私たちは日々膨大な情報に接触するようになりました。その、ありとあらゆる情報の中から自社の商品に目を留めてもらうためには、このように心をつかむ強い呼びかけが必要だからです。

さらに、この例を選んだもう一つの理由は、単純に「ダイエットしたいアナタ」ではなく、ダイエットが続かない・運動が辛いなど色々と失敗して、もうダメかもしれないと思っている人に呼びかけているという点です。ダイエット食品のランディングページにたどり着くということは、それなりにやる気はある人です。しかし、ダイエット食品に頼る人はたいてい1回や2回ダイエットに失敗しています。そういう人に向かって「ダイエットしたいアナタのための青汁」では効かない。「ダイエットなんて無理」と追い込まれているような人に、どうぞと言ってみる。そのほうがターゲットが限定され、より響きやすいのです。

その2:認知的不協和(有効段階:注意・興味)

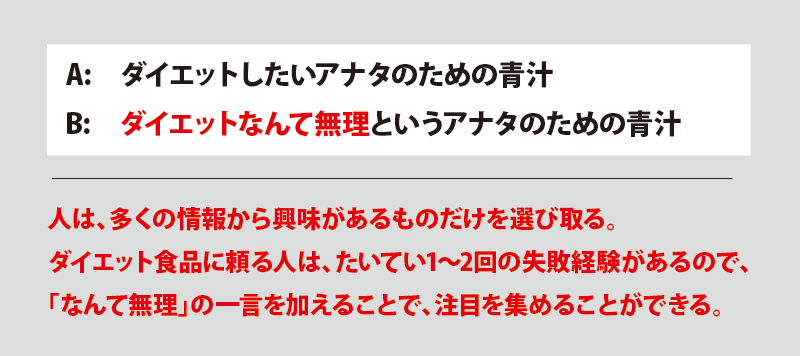

次に、つじつまが合わないと落ち着かなくなってしまう 認知的不協和 をご紹介します。人は矛盾する考え方に触れると内面で葛藤をおこすというのが元々の心理学の定義です。つまり、心理的に不安定な状態になってしまうのです。そして、人はそのストレスからなんとか逃れるために、自分自身をごまかしたり、周りをごまかしたりして、ラクな解決策に飛びついてしまうのです。

事例を見てみましょう。ダイエット商品の集合ページにこんなヘッドラインがありました。ダイエットをしている人の中には、「食べ過ぎちゃいけない、でも食べたい」というような葛藤を抱えている人もいます。そんな人は、「ダイエット中おいしいものを食べてもイイんです」というように、我慢せずに食べてもいいというラクな方法を提示されると、それに飛びついてしまうのです。

その3:ツァイガルニク効果(有効段階:注意・興味)

ツァイガルニク効果 とは、途中で話をやめられると気になって仕方がなくなってしまうこと。ロシアの心理学者ツァイガルニクの名前が由来です。あるダイエット商品のランディングページのコピーをご紹介します。

「各メディアで話題、品薄が続出! 脂肪を溶かす◯◯がすごすぎる…!」とありますが、○○と伏せられている_部分が気になりませんか?このように、人は答えがわからない宙ぶらりんの状態に置かれると、本当のことを知りたくなってしまう。そして、何とかしたいと思っている人はこの○○の中身が知りたくて、スクロールしていくのです。人は、達成できたことよりも、達成できなかったことや中断したことのほうが強く印象に残る生き物です。よく「3日前のランチは何食べたっけ?」と言われて、すぐに答えられないなんていうことがありますが、これも同じ。一旦終わったことというのは、あまり興味がないんです。

その4:バーナム効果(有効段階:注意・興味)

誰にでも当てはまるのに自分のことだと思ってしまう、これを バーナム効果 と言います。血液型や占いなども、この一種です。私のことをよく知っているなと感心する人もいると思いますが、大抵は誰に言っても心当たりがあるようなことしか言っていません。これはあるサプリの例です。

トップページに続いて「こんなことありませんか?」と呼びかけ、いくつかの問いを投げかけています。「新聞を読むのがおっくう・携帯の画面がチカチカ・パソコンをよく使う」。これらの問いは、40歳を過ぎ、日頃から細かい文字を読むような仕事をしている人なら、大抵の人が当てはまるんです。なので、チェックボックスで、当てはまるでしょ?と呼びかけ、相手に同意を促すことによって商品の必要性を後押ししているんです。

これも古典的で、ありきたりなのですけれども、実際にこれがあるのと無いのとでは結果が違うこともあります。決してあなどれない効果です。

次回9月20日配信予定の 第2回 では、購買段階の「注意・興味」~「連想・欲望」と「比較・確信」にアプローチする心理テクニックをお届けします。

セミナー動画

無意識の反応を効果的に引き出す!欲しいの心理学特別編Vol.1

株式会社インターコネクト クリエイティブディレクター

神部 雅之 氏

講演日:2017年07月12日

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/r00010/